“月经可以憋回去。”

我已经记不得上次看见如此可笑荒唐的话是在什么时候了。

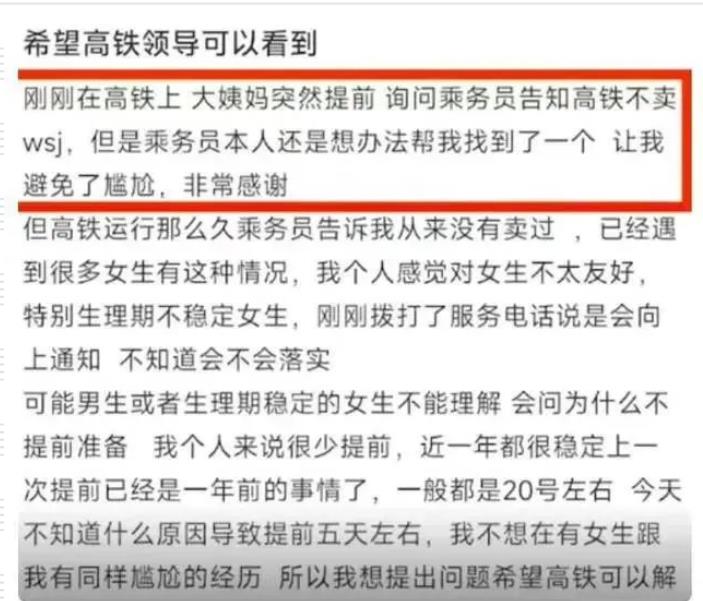

前几天,有位网友在社交平台讲述了自己在乘坐高铁时的一件遭遇。

自己月经提前,在高铁上未能买到卫生巾,最后还是求助乘务人员才辗转找到了一个。思来想去,为了避免今后更多的女性遇到和自己同样尴尬的处境,这位网友便发文提出诉求,建议高铁能够售卖卫生巾。

不久,铁路12306回应:卫生巾这类是不正常售卖的,属于私人物品。

接着,#高铁不售卖卫生巾合理吗#就被顶上了热议话题。

在豆瓣话题#卫生巾与沉默的青春期#下,不少人分享着他们与“月经羞耻”的故事。

“在超市索要一个黑色塑料袋,在教室折叠好卫生巾迅速塞进衣兜……”

“网购一箱卫生巾,它的包装是旺旺雪饼……”

……

一些简单的细节描写,激起了不少女性的共鸣。

据统计,在190多个国家里,用来指代“月经”的词超过了5000个。

“鲨鱼周(Shark Week)”、“血腥玛丽(Bloody Mary)”、“那个时间(That Time of the Month)”、“女人事(Lady Business)”……当然,还有我们常说的“大姨妈”。

卫生巾自然也少不了“创可贴”、“小面包”、“大邦迪”“那个”……各种各样的花名简直层出不穷。

在微博上,#卫生巾互助盒#这个话题现在讨论度已经超过6.8万。

有人认为,卫生巾并不是一种可以为高铁创收盈利的产品,它是为那些发生意外情况的女性提供一种兜底保障的手段,是针对少数特殊群体的福利。

还有打着科普的旗号,发表着伪科学的谬论:某个风湿科的医生大V博主都赶来凑热闹,信誓旦旦的说完利用雌孕激素进行停经对女性健康是利大于弊,紧接着又说这会增加血栓和心血管病的风险。

以己之矛攻己之盾了属于是。

甚至还有人上升到了人格侮辱,把所有不自备卫生巾的女性归类为“巨婴”。

占一半人口以上,每天有四分之一处于月经期的生理成熟女性,称为“少数特殊群体”?况且,昆明铁路局官方APP上显示,卫生巾的累计销量已有上万包,仅次于扑克牌,算是热销产品了。

首先,月经时间不稳定是非常正常的生理现象,这并非是人力可以控制的,当下没有备好卫生巾是普遍且情有可原的。

其次,如果连烟酒扑克牌这种消遣娱乐性的物品,都是高铁常卖品,那售卖卫生巾这种必需品又有什么理由抵制呢?

这种为了反对而反对,细想全是逻辑滑坡的理由,一时竟然非不清是愚蠢还是单纯的心坏。他们在把月经污名化的同时,也抹杀了女性在有所需求时的发声权利。

月经不是洪水猛兽,它不该被污名化,更不该被藏匿在公共议题最隐秘的角落中。

我们身边并不只有月经羞耻,还有很多我们至今浑然不觉的羞耻感,一路上悄悄地塑造了我们的生活。

罗彻斯特大学临床心理学家Gershen Kaufman在他的书作“The Psychology of Shame”(羞耻心理学)中曾这样写道:“ 羞耻是灵魂的疾病。它是自我体会到的、关于自我的一种最令人心碎的体验。羞耻是我们体内感受到的伤口,它把我们和自己分开,同时也把我们与他人分开。”

羞耻感强烈的个体,更容易在亲密关系中表现出暴力。对于他们来说,这种暴力的作用是通过损害另外一个人的自尊感,来获得自己自尊感的提升。

为什么维持自尊感如此重要、以至于要通过伤害他人来完成呢?

因为羞耻感会导致对个体价值的全面贬损,羞耻中的人认为自己”worthless”。这种贬损的力量太强大了,会使人本能地、不顾一切地抗拒。

日本是一个有着强烈的“耻感文化”的国度。我们非常熟悉的“qie腹自尽”情节,就是日本“耻感文化”的体现之一。

在这种文化中,个体非常在乎别人怎么说、怎么看、怎么议论。为了洗刷耻辱,日本人最极端的行为就是自杀。

“按照他们的信条是,用适当的方法自杀,可以洗刷污名并赢得身后好评”,本尼迪克特在其著作《菊与刀》中这样描述。

可怕的是,羞耻感的到来时常不可控。很多时候,羞耻感甚至不需要以“我做了不好的事”为前提,一个人可以在什么都没做的时候,仅仅为自身的存在感到羞耻。

前段时间,一位15岁的男生在校裤上作画呼吁停止经期嘲笑引起广泛称赞。

方同学在学校看见女同学因生理期不小心弄脏衣服,被其他同学嘲笑。

自己不善言辞,但也不想让这件事情就此作罢,于是他就在校裤上画了红蜘蛛。

你看,尊重女性,不要对女性进行月经羞辱和嘲笑,这么简单的道理,连未成年都懂。

月经或许专属于女性,但打破“月经羞耻”的责任应该在每一个人。正如被称为“全球首部关注生理期的电影”《印度合伙人》(曾译名《护垫侠》)主角拉克希米在影片中所言:

“我觉得伟大的男人、强大的男人没有让国家很强大,女人强大、母亲强大、姐妹强大,国家才会强大”。

在越来越多拒绝月经羞耻的讨论下,我们希望女孩们都能坦然面对月经,不扭捏、不伪装。只有坦然面对这个再普通不过的生理现象,才能真正做到尊重女性,尊重自己。

易倾咨询服务号

微信识别二维码关注服务号

易倾咨询服务号

微信识别二维码关注服务号

非微信浏览可先长按或截屏保存图片,

非微信浏览可先长按或截屏保存图片,

易倾咨询服务号

易倾咨询服务号

微信识别二维码关注服务号

微信识别二维码关注服务号